近日,香港大学计算与数据科学学院已正式落户上海张江科学城。这一重要布局为内地学生提供了全新机遇——今后无需赴港,在上海就能修读世界排名第11位的香港大学课程,所获学位与香港本校具有同等学术价值和认可度。

图片来源:浦东发布

该学院聚焦人工智能、计算机科学、数据科学等前沿领域,此次落地上海后,将专门推出DeltaX科技沉浸项目,其中包含依托港大优势专业计算机科学硕士设置的人工智能与Web3.0方向(AIxWeb3Stream)。据官网信息,这一全新硕士培养方向将于2025年底启动招生,2026年秋季正式开学。

港大的这一规划,显然是对内地学生申请热度的积极回应。数据表明,2016至2023年间,内地学生赴港攻读本科的人数年均增长35%,2023年更是突破1.6万。港校早已从过去的“留学保底之选”,转变为如今“比牛津剑桥还要竞争激烈的热门之选”,这背后离不开政策红利、性价比优势与就业便利性的共同推动。然而热度之下,录取率却低至1.5%——香港科技大学2023年4000+申请者仅录取60人,热门专业报录比甚至达20:1。本文将从申请现状、录取门槛、申请流程等方面,为大家拆解港校申请的“潜规则”。

一、港校申请:高排名光环下的双重竞争格局

利好三重奏:香港高校申请量创新高的驱动因素

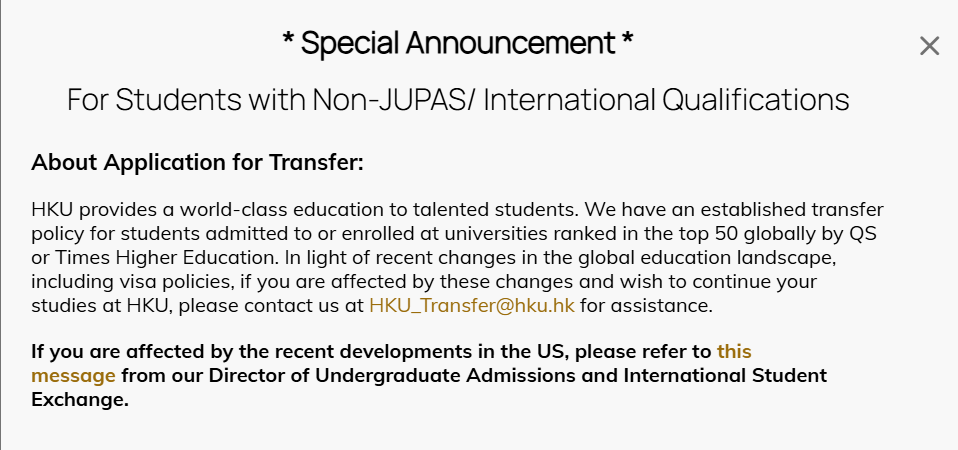

关键转学通道

2025年香港高等教育推出重大改革举措:QS世界排名前50高校的在读本科生可通过“国际学术流动计划”直接申请转入香港大学或香港科技大学612。这一政策为受国际形势影响的留学生提供了关键转学通道。

来源:港大官网

高效留港发展通道

高获批率与就业表现

内地生首季度获批人数达3625人,占总获批量的95%;

2024年港校毕业生留港就业率78%,显著高于英国毕业生42%的水平;

起薪中位数达35万港币/年(约合人民币32万),金融科技等领域薪资更具竞争力。

身份获取路径

首次获批可获得24个月无条件留港期,期间可自由就业或创业;

续签成功率保持高位,连续居住满7年即可申请永久居民身份;

配偶及未成年子女可同步以受养人身份来港,享受本地教育医疗福利。

政策适用范围扩展

新增大湾区校园毕业生资格(含港中大深圳、港科大广州等合作院校);

接受毕业6个月内无工作offer的申请,较英国PSW签证更具灵活性。

该签证已成为非本地毕业生获取香港身份的核心通道,2025年首季度硕士学历获批者占比达76.38%12。通过“进修+就业”模式,内地学生可实现从学业到永居的完整闭环。

远超英美

香港本科留学年均学费约10-16万人民币(商科稍高,约18万),仅为英美高校的1/3-1/412;结合生活成本(年均约10万人民币),四年总费用可控制在80万人民币以内,较美国留学节省超200万15。此外,香港与内地文化相近,学生适应难度低,家长无需担忧“水土不服”问题。

香港高校排名跃升与录取竞争现状

2026年QS世界大学排名显示,香港大学跃居全球第11位(超越伦敦政经学院),香港科技大学和香港中文大学分别位列第44和第32位,使香港前三高校全部跻身全球Top5013。然而,排名提升带来更激烈的竞争——2025年港大本科录取率已降至8.7%,热门专业如金融科技录取比例达1:36,部分学科门槛甚至超过牛津剑桥。

港校录取率低分析:

“学霸扎堆”效应

清北复交水平的学生将港校视为“保底”,导致申请池整体水平飙升。比如港科商科,2023年申请者中80%的AL学生有4A*,IB学生平均41分,报录比高达20:1。

“本地保护”倾向

港校本科名额向本地生倾斜,非港籍学生面临“更高门槛”。例如港中文金融专业,港籍生IB36分可申,非港籍生需42分(满分45);AL体系中,港籍生AAA即可,非港籍生起码4A*起步。

二、录取门槛深扒:不同体系学生的“生死线”

中国香港高校录取采取“动态评估机制”:虽然不设统一录取标准,但针对A-Level、IB、AP等不同课程体系设有差异化准入基准,未达对应学术阈值(如IB低于40分/AL未获3A*)的申请材料将直接止步初审环节。这种“隐形过滤网”机制使得表面柔性的录取政策实际存在刚性学术底线。

A-Level体系

学科配置要求

基础门槛:所有专业需提交3门A-Level成绩,工程/商科/计算机等热门领域要求4-5门,且数学为必选科目(覆盖98%专业);

科目限制:批判性思维、常识科等非学术科目成绩不计入审核范围。

成绩分级标准

顶尖院校(港大/港科/港中文):热门专业需3A*-5A*,其中数学与进阶数学必须达到A*(如精算学、金融科技等专业);

重点院校(港城大/港理工等):最低要求2A*+A,部分专业接受AAA(如教育学、人文社科类)。

语言潜规则

港中文明文规定:非本地生中文科目需达到A级,否则直接影响录取资格;

港大/港科虽未明文限制,但内部评估显示中文成绩低于A-(如B级)会导致综合评分降档。

IB体系

学术基准线

旗舰院校(港大/港科/港中文):STEM领域需总分40-42分,且3门HL科目须斩获7分(数学AAHL与物理/化学HL构成工程类专业铁三角组合);

中坚院校(港城大/港浸会等):普遍接受36-38分,但传媒等特色专业可能要求特定HL科目达6分。

课程组合策略

理工方向:强制绑定数学AAHL+物理HL双核心(计算机专业额外推荐化学HL);

商科路径:最优配置为数学AAHL+经济HL,金融数学方向建议加选物理HL;

人文路线:允许数学AIHL+社科HL组合,但英文BHL低于6分将显著降低面试竞争力。

AP体系

分数门槛:

港前三申请,工程类需6-8门AP5分,微积分BC、物理C(力学+电磁学)、化学为“黄金组合”;商科则要微积分BC+宏观经济+微观经济5分。

附加要求:需提交SAT(1450+)或ACT(33+),港大、港科更青睐SAT,港中文允许ACT拼分。

真实案例:

上海一所国际高中学生,7门AP5分(包含微积分、物理C、经济),SAT1520,申请港大商科遭拒——因缺少商赛或实习经历,学术背景“重理论,轻实践”。这也体现港校录取逻辑:“分数是入场券,而非通关文牒”。

三、申请全流程全览

志愿填报务必小心

港校志愿填报规则大相径庭,一旦填错顺序,极有可能出现“高分却落榜”的遗憾局面。

港大:秉持严格的“第一志愿优先”原则,第二志愿的录取概率低至5%以下。要是你想申请港大商科,务必要将其放在第一志愿,否则即便成绩达标,也会被拒之门外。

港科、港中文:虽接受“平行志愿”,可像港科计算机、港中文金融这类热门专业,依旧更倾向录取第一志愿的申请者。并且,第二志愿的录取分数,在IB体系中会提高1-2分,在AL体系中则会提升1个等级。

专业梯度:填报志愿时,建议采用“冲+稳+保”的搭配策略,例如以港大作为冲刺目标,港科作为稳妥选择,港城大作为保底院校,切忌全部填报“港前三”,以免陷入无学可上的困境。

“以小见大”:材料提交

成绩单

成绩单需由学校官方渠道递送,电子版要通过学校邮箱发送,纸质版得密封并加盖公章,自行打印的成绩单不被认可。若存在补考、重考情况,务必如实提交成绩;要是隐瞒低分被校方查出,会直接取消申请资格。

推荐信

推荐信准备2封较为合适,一封由教授目标专业相关科目的学科老师撰写(比如申请工程类专业,找物理学科老师),另一封由项目导师或校长撰写(用于展现学生综合素质)。推荐信内容要具体详实,举例来说,可写“该生在物理课程中设计的‘电磁感应实验优化方案’,突破常规思路,体现出远超同龄人的创新能力”,用实际事例凸显学生优势。

语言成绩的重要性

语言成绩

申请需提交雅思6.5分(单项不低于6.0分)或托福93分(单项不少于23分)的成绩;若申请商科、法律专业,语言要求更高,需雅思7.0分(单项6.5分以上)。为避免11年级因反复“刷语言分”耽误GPA,建议在10年级暑假就完成考试,尽早拿到达标成绩。

面试核心竞争力解析

港校面试多采用“小组讨论”形式(3-5人一组),热门专业的群面更是“抢答”模式,主动出击至关重要!保持沉默就等同于放弃机会,别指望能平均分配发言时间。教授的问题刚结束,就要立刻争取第一个开口。即便没能抢到先机,也要在他人发言的间隙,及时且自信地补充自己的观点,同时确保内容有实质价值。在群面这场“较量”中,谦让并非可取之举,适时清晰地表达自己的想法,才能吸引面试官的注意。

给学弟学妹们的几句心里话:

针对群面,一定要开展有针对性的模拟训练。练习主动表达观点、快速梳理思路,以及在他人发言后做出有效补充或提出新的见解。要提前了解不同学校、不同专业的面试形式(是单面还是群面),并做好对应的准备。可以参与专业的面试辅导,但要确保辅导形式与目标专业的真实面试形式相符。通过反复模拟演练,只为在真正的考场上能从容应对。

高考之后求学中国香港

高考之后求学中国香港 香港各大学QS世界排名

香港各大学QS世界排名 香港各大学优势专业

香港各大学优势专业 高考后申请去香港

高考后申请去香港

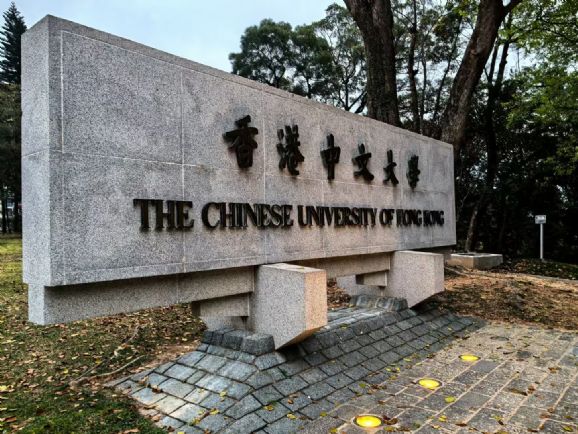

香港中文大学

香港中文大学 香港科技大学

香港科技大学 香港理工大学

香港理工大学 香港城市大学

香港城市大学 香港浸会大学

香港浸会大学